ロボットの搾取は世界的な問題ですか、それとも文化の影響を受けていますか?

ミュンヘンLMUと東京早稲田大学の研究者によるScientific Reportsに掲載された最近の研究は、文化的態度が人工知能との対話の仕方にどのように影響するかを明らかにしています。この結果は、日本と米国の間で特に協力的AIエージェントに対する扱いに顕著な違いがあることを示しています。

自動運転車のような自律技術が日常生活にますます統合される中、これらの文化的違いを理解することは、異なる社会での成功した導入に不可欠です。

人間とAIの協力における文化的分断

LMUミュンヘンの主任研究者であるユルギス・カルプス博士は、自動運転技術が現実となる中でこれらの発見の重要性を強調しました。「自動運転技術が現実となるにつれ、これらの日常的な出会いは、私たちが知的な機械と道路をどのように共有するかを定義します」と彼は述べました。

この研究は、異なる文化の人間が利害が一致しない場合に人工エージェントとどのように対話するかを包括的に調査した最初の研究の一つです。協力的AIを搾取することが普遍的な行動であるという考えに挑戦し、AIに対する文化的態度が、自律技術が一般的になるにつれて異なる統合の課題を引き起こす可能性を示唆しています。

研究方法:ゲーム理論による行動の違いの解明

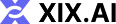

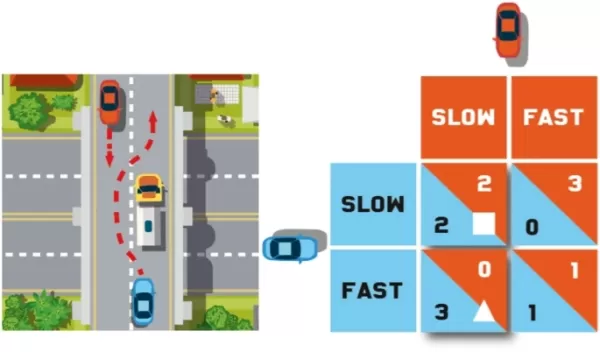

研究者は、信頼ゲームや囚人のジレンマなどの古典的な行動経済学実験を用いて、日本と米国の参加者が人間およびAIのパートナーとどのように対話するかを比較しました。これらのゲームは、参加者が自己利益と相互利益のどちらを選ぶかを選択する必要がある交通状況を含む現実のシナリオをシミュレートするように設計されました。

結果は、アメリカの参加者が人間と比べてAIに対して有意に協力度が低いのに対し、日本の参加者は人間とAIのパートナーに対して同様の協力レベルを示したことを示しました。

Karpus, J., Shirai, R., Verba, J.T. et al.

Karpus, J., Shirai, R., Verba, J.T. et al.

文化的違いにおける罪悪感の重要な役割

この研究は、罪悪感がこれらの文化的違いに重要な役割を果たしていることを示唆しています。米国では、人間を搾取するときに後悔を感じる傾向がありますが、機械を搾取する場合には感じません。一方、日本の参加者は、人間やAIを誤って扱った場合に同様の罪悪感を報告しました。

カルプス博士は、欧米の考え方ではロボットを搾取することは感情を持たないため無害と見なされ、機械を搾取する意欲が高まる可能性があると指摘しました。研究の感情的反応データは、日本の参加者がAIを搾取した後にアメリカの参加者に比べてより否定的な感情を感じ、肯定的な感情が少ないことを示し、これらの発見を裏付けました。

アニミズムとロボットの認識

日本の文化的・歴史的背景には、生命のない物体にも魂が宿るとするアニミズムや仏教の信念に根ざしており、これらの違いを説明する可能性があります。この背景は、ロボットに対するより包括的な認識につながり、日本の参加者がAIを感情を経験できるものとして、道徳的配慮に値すると見なす可能性を高めます。

自律技術の採用への影響

これらの文化的態度は、自律技術の採用に大きな影響を与える可能性があります。カルプス博士は、日本のロボットに対する敬意ある扱いが、東京での自律タクシーのような技術のより迅速な採用につながる可能性があると示唆しました。

この研究はまた、人々が自律車両を搾取する可能性が高い社会に統合する際の潜在的な課題を強調し、その効率性と安全性に影響を与える可能性があります。

AI開発におけるより広範な影響

この発見は、AIシステムの設計と展開において文化的要因を考慮することの重要性を強調しています。これらのニュアンスを無視することは、異なる地域での採用率の低下やAI技術の誤使用につながる可能性があります。

限界と今後の研究の方向性

この研究は貴重な洞察を提供しますが、主に日本と米国に焦点を当てています。人間とAIの対話における世界的な変動を理解するには、より広範な文化にわたるさらなる研究が必要です。さらに、研究者は、実際の自律技術を用いたフィールドスタディがこれらの発見を検証できると示唆し、これらの文化的違いの背後にある心理的メカニズムを探るためにより対象を絞った研究が必要だとしています。

「我々の現在の発見は、これらの結果の一般化を緩和し、アルゴリズムの搾取が異文化間の現象ではないことを示しています」と研究者は結論付けました。

関連記事

Hugging FaceがReachy Miniデスクトップロボットの予約受付を開始

Hugging Faceは、開発者に最新のロボットイノベーションを探索するよう招待します。AIプラットフォームは水曜日に、Reachy Miniデスクトップロボットの予約受付を開始したと発表しました。同社は5月にこれらのデバイスのプロトタイプを、HopeJRというより大きなヒューマノイドロボットと一緒に初めて公開しました。Hugging Faceは、Reachy Miniの2つのバリエーションを提

Hugging FaceがReachy Miniデスクトップロボットの予約受付を開始

Hugging Faceは、開発者に最新のロボットイノベーションを探索するよう招待します。AIプラットフォームは水曜日に、Reachy Miniデスクトップロボットの予約受付を開始したと発表しました。同社は5月にこれらのデバイスのプロトタイプを、HopeJRというより大きなヒューマノイドロボットと一緒に初めて公開しました。Hugging Faceは、Reachy Miniの2つのバリエーションを提

クラウドを活用したNvidiaのヒューマノイドロボティクス進展

NVIDIAは人型ロボティクスの領域にフルスロットルで突入しており、その動きにはブレがありません。台湾でのComputex 2025展示会では、ロボティクス開発の地平線を再定義する一連の革新が発表されました。その中でも注目すべきは、NVIDIA Isaac GR00T N1.5です。これは、人型ロボットの推論やスキルに関するオープンで完全にカスタマイズ可能な

クラウドを活用したNvidiaのヒューマノイドロボティクス進展

NVIDIAは人型ロボティクスの領域にフルスロットルで突入しており、その動きにはブレがありません。台湾でのComputex 2025展示会では、ロボティクス開発の地平線を再定義する一連の革新が発表されました。その中でも注目すべきは、NVIDIA Isaac GR00T N1.5です。これは、人型ロボットの推論やスキルに関するオープンで完全にカスタマイズ可能な

2025年4月の建設現場のトップ5の自律ロボット

建設業界は、ロボット工学と自動化の台頭に起因する顕著な変革を遂げています。 2030年までに35億ドルに達すると予測されている建設ロボットのグローバル市場により、これらのイノベーションは雇用サイトの安全性と効率性に革命をもたらしています。自律的な山からd

コメント (25)

0/200

2025年4月の建設現場のトップ5の自律ロボット

建設業界は、ロボット工学と自動化の台頭に起因する顕著な変革を遂げています。 2030年までに35億ドルに達すると予測されている建設ロボットのグローバル市場により、これらのイノベーションは雇用サイトの安全性と効率性に革命をもたらしています。自律的な山からd

コメント (25)

0/200

![ScottPerez]() ScottPerez

ScottPerez

2025年9月11日 1:30:35 JST

2025年9月11日 1:30:35 JST

Qué interesante estudio sobre las diferencias culturales en el trato a los robots 🧐 En Latinoamérica apenas estamos empezando a adoptar esta tecnología, pero ya veo cómo algunos países podrían malinterpretar su uso. ¿Será que terminaremos romantizando las máquinas como en Japón o explotándolas como en EE.UU.? Parece que el futuro de la ética robótica dependerá mucho de nuestra idiosincrasia...

0

0

![JeffreyMartinez]() JeffreyMartinez

JeffreyMartinez

2025年8月23日 0:01:17 JST

2025年8月23日 0:01:17 JST

This article got me thinking—cultural views on AI are wild! Japan's all about harmony with robots, while the US seems more skeptical. Makes me wonder how my own culture shapes my take on AI. 🤔

0

0

![DouglasScott]() DouglasScott

DouglasScott

2025年8月7日 8:01:00 JST

2025年8月7日 8:01:00 JST

This article really opened my eyes to how culture shapes our view of AI. Japan’s respect for robots is fascinating, but I wonder if it could lead to over-reliance. Cool study, though! 🤖

0

0

![RobertSanchez]() RobertSanchez

RobertSanchez

2025年8月4日 20:00:59 JST

2025年8月4日 20:00:59 JST

Fascinating read! It's wild how Japan's all about harmony with AI, while the US seems more skeptical. Makes me wonder if cultural vibes shape our trust in robots 🤔. Could this affect global AI ethics?

0

0

![BillyAdams]() BillyAdams

BillyAdams

2025年7月28日 10:19:05 JST

2025年7月28日 10:19:05 JST

Fascinating read! It's wild how Japan and the US have such different vibes with AI. Makes me wonder if cultural lenses shape our trust in robots or if it's just tech hype driving the divide. 🤔 Curious to see how this plays out globally!

0

0

![WillieAnderson]() WillieAnderson

WillieAnderson

2025年4月18日 9:12:24 JST

2025年4月18日 9:12:24 JST

이 앱은 AI에 대한 문화적 관점을 이해하는 데 정말 도움이 되었어요. 일본과 미국의 차이가 이렇게 클 줄은 몰랐네요. 로봇에 대한 우리의 태도를 생각하게 합니다. AI 윤리에 관심이 있다면 꼭 봐야 해요! 🤖🌍

0

0

ミュンヘンLMUと東京早稲田大学の研究者によるScientific Reportsに掲載された最近の研究は、文化的態度が人工知能との対話の仕方にどのように影響するかを明らかにしています。この結果は、日本と米国の間で特に協力的AIエージェントに対する扱いに顕著な違いがあることを示しています。

自動運転車のような自律技術が日常生活にますます統合される中、これらの文化的違いを理解することは、異なる社会での成功した導入に不可欠です。

人間とAIの協力における文化的分断

LMUミュンヘンの主任研究者であるユルギス・カルプス博士は、自動運転技術が現実となる中でこれらの発見の重要性を強調しました。「自動運転技術が現実となるにつれ、これらの日常的な出会いは、私たちが知的な機械と道路をどのように共有するかを定義します」と彼は述べました。

この研究は、異なる文化の人間が利害が一致しない場合に人工エージェントとどのように対話するかを包括的に調査した最初の研究の一つです。協力的AIを搾取することが普遍的な行動であるという考えに挑戦し、AIに対する文化的態度が、自律技術が一般的になるにつれて異なる統合の課題を引き起こす可能性を示唆しています。

研究方法:ゲーム理論による行動の違いの解明

研究者は、信頼ゲームや囚人のジレンマなどの古典的な行動経済学実験を用いて、日本と米国の参加者が人間およびAIのパートナーとどのように対話するかを比較しました。これらのゲームは、参加者が自己利益と相互利益のどちらを選ぶかを選択する必要がある交通状況を含む現実のシナリオをシミュレートするように設計されました。

結果は、アメリカの参加者が人間と比べてAIに対して有意に協力度が低いのに対し、日本の参加者は人間とAIのパートナーに対して同様の協力レベルを示したことを示しました。

Karpus, J., Shirai, R., Verba, J.T. et al.

Karpus, J., Shirai, R., Verba, J.T. et al.

文化的違いにおける罪悪感の重要な役割

この研究は、罪悪感がこれらの文化的違いに重要な役割を果たしていることを示唆しています。米国では、人間を搾取するときに後悔を感じる傾向がありますが、機械を搾取する場合には感じません。一方、日本の参加者は、人間やAIを誤って扱った場合に同様の罪悪感を報告しました。

カルプス博士は、欧米の考え方ではロボットを搾取することは感情を持たないため無害と見なされ、機械を搾取する意欲が高まる可能性があると指摘しました。研究の感情的反応データは、日本の参加者がAIを搾取した後にアメリカの参加者に比べてより否定的な感情を感じ、肯定的な感情が少ないことを示し、これらの発見を裏付けました。

アニミズムとロボットの認識

日本の文化的・歴史的背景には、生命のない物体にも魂が宿るとするアニミズムや仏教の信念に根ざしており、これらの違いを説明する可能性があります。この背景は、ロボットに対するより包括的な認識につながり、日本の参加者がAIを感情を経験できるものとして、道徳的配慮に値すると見なす可能性を高めます。

自律技術の採用への影響

これらの文化的態度は、自律技術の採用に大きな影響を与える可能性があります。カルプス博士は、日本のロボットに対する敬意ある扱いが、東京での自律タクシーのような技術のより迅速な採用につながる可能性があると示唆しました。

この研究はまた、人々が自律車両を搾取する可能性が高い社会に統合する際の潜在的な課題を強調し、その効率性と安全性に影響を与える可能性があります。

AI開発におけるより広範な影響

この発見は、AIシステムの設計と展開において文化的要因を考慮することの重要性を強調しています。これらのニュアンスを無視することは、異なる地域での採用率の低下やAI技術の誤使用につながる可能性があります。

限界と今後の研究の方向性

この研究は貴重な洞察を提供しますが、主に日本と米国に焦点を当てています。人間とAIの対話における世界的な変動を理解するには、より広範な文化にわたるさらなる研究が必要です。さらに、研究者は、実際の自律技術を用いたフィールドスタディがこれらの発見を検証できると示唆し、これらの文化的違いの背後にある心理的メカニズムを探るためにより対象を絞った研究が必要だとしています。

「我々の現在の発見は、これらの結果の一般化を緩和し、アルゴリズムの搾取が異文化間の現象ではないことを示しています」と研究者は結論付けました。

Hugging FaceがReachy Miniデスクトップロボットの予約受付を開始

Hugging Faceは、開発者に最新のロボットイノベーションを探索するよう招待します。AIプラットフォームは水曜日に、Reachy Miniデスクトップロボットの予約受付を開始したと発表しました。同社は5月にこれらのデバイスのプロトタイプを、HopeJRというより大きなヒューマノイドロボットと一緒に初めて公開しました。Hugging Faceは、Reachy Miniの2つのバリエーションを提

Hugging FaceがReachy Miniデスクトップロボットの予約受付を開始

Hugging Faceは、開発者に最新のロボットイノベーションを探索するよう招待します。AIプラットフォームは水曜日に、Reachy Miniデスクトップロボットの予約受付を開始したと発表しました。同社は5月にこれらのデバイスのプロトタイプを、HopeJRというより大きなヒューマノイドロボットと一緒に初めて公開しました。Hugging Faceは、Reachy Miniの2つのバリエーションを提

クラウドを活用したNvidiaのヒューマノイドロボティクス進展

NVIDIAは人型ロボティクスの領域にフルスロットルで突入しており、その動きにはブレがありません。台湾でのComputex 2025展示会では、ロボティクス開発の地平線を再定義する一連の革新が発表されました。その中でも注目すべきは、NVIDIA Isaac GR00T N1.5です。これは、人型ロボットの推論やスキルに関するオープンで完全にカスタマイズ可能な

クラウドを活用したNvidiaのヒューマノイドロボティクス進展

NVIDIAは人型ロボティクスの領域にフルスロットルで突入しており、その動きにはブレがありません。台湾でのComputex 2025展示会では、ロボティクス開発の地平線を再定義する一連の革新が発表されました。その中でも注目すべきは、NVIDIA Isaac GR00T N1.5です。これは、人型ロボットの推論やスキルに関するオープンで完全にカスタマイズ可能な

2025年4月の建設現場のトップ5の自律ロボット

建設業界は、ロボット工学と自動化の台頭に起因する顕著な変革を遂げています。 2030年までに35億ドルに達すると予測されている建設ロボットのグローバル市場により、これらのイノベーションは雇用サイトの安全性と効率性に革命をもたらしています。自律的な山からd

2025年4月の建設現場のトップ5の自律ロボット

建設業界は、ロボット工学と自動化の台頭に起因する顕著な変革を遂げています。 2030年までに35億ドルに達すると予測されている建設ロボットのグローバル市場により、これらのイノベーションは雇用サイトの安全性と効率性に革命をもたらしています。自律的な山からd

2025年9月11日 1:30:35 JST

2025年9月11日 1:30:35 JST

Qué interesante estudio sobre las diferencias culturales en el trato a los robots 🧐 En Latinoamérica apenas estamos empezando a adoptar esta tecnología, pero ya veo cómo algunos países podrían malinterpretar su uso. ¿Será que terminaremos romantizando las máquinas como en Japón o explotándolas como en EE.UU.? Parece que el futuro de la ética robótica dependerá mucho de nuestra idiosincrasia...

0

0

2025年8月23日 0:01:17 JST

2025年8月23日 0:01:17 JST

This article got me thinking—cultural views on AI are wild! Japan's all about harmony with robots, while the US seems more skeptical. Makes me wonder how my own culture shapes my take on AI. 🤔

0

0

2025年8月7日 8:01:00 JST

2025年8月7日 8:01:00 JST

This article really opened my eyes to how culture shapes our view of AI. Japan’s respect for robots is fascinating, but I wonder if it could lead to over-reliance. Cool study, though! 🤖

0

0

2025年8月4日 20:00:59 JST

2025年8月4日 20:00:59 JST

Fascinating read! It's wild how Japan's all about harmony with AI, while the US seems more skeptical. Makes me wonder if cultural vibes shape our trust in robots 🤔. Could this affect global AI ethics?

0

0

2025年7月28日 10:19:05 JST

2025年7月28日 10:19:05 JST

Fascinating read! It's wild how Japan and the US have such different vibes with AI. Makes me wonder if cultural lenses shape our trust in robots or if it's just tech hype driving the divide. 🤔 Curious to see how this plays out globally!

0

0

2025年4月18日 9:12:24 JST

2025年4月18日 9:12:24 JST

이 앱은 AI에 대한 문화적 관점을 이해하는 데 정말 도움이 되었어요. 일본과 미국의 차이가 이렇게 클 줄은 몰랐네요. 로봇에 대한 우리의 태도를 생각하게 합니다. AI 윤리에 관심이 있다면 꼭 봐야 해요! 🤖🌍

0

0