Z世代的真實考驗:AI偽造與批判性思維

在當今快節奏的數位世界中,Z世代在網際網路觸手可及的環境中長大,面臨獨特的挑戰。人工智慧生成內容的興起,因其難以與現實區分,導致錯誤資訊增加及批判性思考能力下降。本文探討Z世代的現況、人工智慧生成假內容的風險,以及增強媒體素養與事實查核的迫切需求。它挑戰了這一代數位原生世代天生精通科技的觀念,並檢視更廣泛的社會影響。

重點

- Z世代因人工智慧內容創作的便利性,越來越容易受到錯誤資訊影響。

- 事實查核與批判性思考在數位時代中至關重要。

- 人工智慧生成內容使事實與虛構難以分辨。

- 社群媒體演算法可能傳播錯誤資訊並形成回音室效應。

- 缺乏數位素養可能帶來現實世界的後果,影響決策與社會理解。

人工智慧假內容的興起與Z世代

生成式人工智慧的新熱潮

人工智慧工具的普及與精進,使得創建逼真但虛假的內容變得前所未有地簡單。從被操控的圖像到捏造的新聞故事,人工智慧讓錯誤資訊更為普遍。這對主要消費線上內容的Z世代尤其成問題。並非他們智力較低,而是資訊量與速度的龐大,結合先進的人工智慧,使得傳統分辨真相的方法效果降低。

人工智慧驅動的錯誤資訊形式包括:

- 深度偽造影片:逼真但虛假的人物言行影片。

- 人工智慧生成文章:由人工智慧撰寫的新聞故事,與人類撰寫內容難以區分,傳播錯誤資訊。

- 被操控的圖像:使用人工智慧改變圖像,創造誤導或完全捏造的場景。

- 社群媒體機器人:自動化帳戶傳播錯誤資訊並放大偏見觀點。

在人工智慧生成資訊無處不在的時代,更加警覺並審視線上資訊至關重要。

數位精通的假象

普遍認為Z世代因成長於網路時代,自然具備批判性導航能力。雖然他們擅長使用社群媒體與科技,但這並不一定轉化為批判性思考或分辨事實與虛構的能力。

許多人未察覺傳播錯誤資訊的技巧與被操控內容的細微跡象。僅依賴社群媒體演算法整理新聞只會加劇問題,創造回音室,使他們僅接觸到確認既有偏見的資訊。Z世代每日面對的大量資訊促使他們採取理解世界的捷徑,常以犧牲準確性為代價。

以下是事實查核步驟:

- 交叉比對多個來源的資訊。

- 尋找偏見或操控的證據。

- 檢查作者的可信度與專業性。

- 參考事實查核網站與組織。

透過這些簡單的事實查核技巧,可避免落入錯誤資訊的陷阱。

案例研究:好萊塢標誌「燃燒」騙局

Instagram上一個Billie Eilish粉絲頁發布了一段好萊塢標誌在加州大火中「燃燒」的影片。近六十萬人點讚這段人工智慧生成的影片,相信標誌真的在燃燒。洛杉磯居民不得不在TikTok上發布未受損標誌的圖片來駁斥騙局。同樣,在加州嚴重野火期間,一張人工智慧生成的聖塔莫尼卡碼頭著火圖片廣泛流傳,引發不必要的恐慌。

這些例子凸顯人工智慧創造逼真假圖像與影片的能力,以及它們在社群媒體上迅速傳播、影響公眾認知與行為的現象。個人有責任在遭遇錯誤資訊時進行應盡的查證。

促成因素包括:

- 缺乏事實查核:許多Z世代未經驗證便接受社群媒體上的資訊。

- 視覺影響:人工智慧生成的圖像與影片極具說服力,難以辨別真偽。

- 情感操縱:錯誤資訊常利用情感,使其更容易在未經批判分析下被分享。

遭遇錯誤資訊時未盡查證責任可能造成傷害。

社群媒體無知的代價

信任侵蝕與政治極化

錯誤資訊的傳播削弱了對合法資訊來源的信任,並加劇政治極化。當人們無法區分事實與虛構時,更容易受到極端觀點與陰謀論影響。這對民主進程與社會凝聚力有嚴重後果。例如,選舉期間假新聞的興起已被證明影響選民行為並削弱對選舉系統的信心。在真相相對化的世界中,尋找共識與建立共識幾乎不可能。

問題不僅在於缺乏真相知識,還包括以下後果:

- 陰謀團體

- 政治分裂

- 種族對立

- 破壞性行為

對抗這些問題並防止具破壞性議程的人影響易受影響的群體至關重要。

批判性思考與分析能力下降

持續接觸唾手可得的資訊降低了對批判性思考與分析技能的需求。Z世代習慣接收簡短易消化的資訊形式,這不利於深入分析或評估。這對他們解決問題、做出明智決策及參與建設性對話的能力有長期影響。無法評估資訊有效性使他們易受操縱,且無法為複雜討論做出有意義貢獻。在日益需求細膩理解的世界中,批判性思考的下降使他們處於劣勢。

Billie Eilish貼文的評論如「等一下」顯示人們不願自行思考,侵蝕了了解歷史地標地位與重要性的需求。

以下是一些需要考慮的重點:

- 資訊唾手可得是否意味著我不應努力應用自己?

- 我在行動前是否思考?

- 提供的資訊是否有可靠來源且品質良好?

- 我是否應在行動前進行事實查核?

「相信我」新聞時代已結束

另一則TikTok由Sophie發布的燃燒碼頭影片讓人心碎,因為許多內容創作者在那裡創造了回憶。我們可以通過更願意努力做好工作來避免這些問題。我們在這世界中有責任引導年輕人如何做到這一點,這也是家中領導者重要的地方。僅憑他人之言的時代已結束。每個人都需問為何,或該項目如何進入世界。這需要更多努力,但最終為保持誠信是值得的。

賦能Z世代:媒體素養的行動號召

批判性思考的教育倡議

強大的媒體素養教育對於裝備Z世代有效導航數位環境至關重要。這包括教導他們如何評估來源、辨識偏見及識別被操控的內容。學校與教育機構必須將這些技能納入課程,使其成為數位素養的核心。此外,社區計畫與線上資源可為各年齡層提供額外支持與指導。批判性思考不僅是一種技能,更是一種鼓勵質疑一切的心態。

教育倡議應涵蓋:

- 來源評估技巧

- 理解偏見與觀點

- 識別被操控的圖像與影片

- 分辨準確標題與虛假或點擊誘餌

推廣事實查核與驗證

事實查核應成為所有社群媒體用戶的常規做法,特別是Z世代。鼓勵他們交叉比對多個來源的資訊,並在分享內容前查閱事實查核網站,有助於遏制錯誤資訊的傳播。平台也可提供工具與資源,讓用戶輕鬆驗證聲明的準確性。驗證文化必須從小培養,賦予個人對其消費與傳播資訊的責任。一代明辨是非的用戶是對抗錯誤資訊潛在影響的強大保障。

她指出影片中的一則評論以證明觀點。僅因太陽出來,並不意味是冬天。你應能辨識時間與地點,若適用。

對抗數位分心

社群媒體平台的設計常優先考慮參與度而非準確性,導致通知、警報與聳動內容的持續轟炸。Z世代必須學會管理這些分心,優先專注於批判性分析。這涉及制定限制螢幕時間、培養正念及參與更深入學習的策略。通過擺脫數位分心的循環,他們可培養批判性參與資訊所需的心理空間,避免被短暫趨勢與聳動聲明沖昏頭。那則評論還說:「如果你搞不清楚1+1是什麼,你可能難以知道字母C後面是什麼。」

Z世代與生成式人工智慧:優勢與劣勢

優勢

- 技術精通:Z世代對科技的熟悉使他們能快速學習新的人工智慧工具。

- 創造力:人工智慧可通過提供新方式生成內容與想法來增強創造力。

- 效率:人工智慧工具可自動化重複任務並提高生產力。

- 資訊獲取:人工智慧可民主化知識與資源的獲取。

劣勢

- 易受錯誤資訊影響:人工智慧內容生成的便利性使事實與虛構難以分辨。

- 批判性思考下降:依賴人工智慧可能減少對分析技能的需求。

- 信任侵蝕:錯誤資訊可能削弱對合法來源的信任並促進政治極化。

- 演算法偏見:人工智慧演算法可能延續偏見並放大社會不平等。

常見問題

Z世代是什麼?他們的定義特徵是什麼?

Z世代,又稱Zoomers,指1997年至2012年間出生的一代。他們的特徵是數位原生、社會意識強烈且高度連繫。他們重視真實性、多樣性與包容性,常對傳統機構持懷疑態度。

我可以用哪些主要來源來驗證資訊?

雖然維基百科可作為起點,但來自官方、無偏見的政府或大學來源極為有效。對資訊進行應盡查證並提出正確問題,可避免因錯誤資訊做出錯誤決策。

如何將媒體素養教育融入現有教育系統?

媒體素養可融入語言藝術到社會研究等不同科目。教師可使用錯誤資訊的真實案例來說明批判性思考的重要性。他們還可指派要求學生評估來源、分析偏見及創建自身媒體內容的項目。

相關問題

生成式人工智慧如何產生影響?

生成式人工智慧已在藝術、寫作、音樂與產品設計等眾多領域產生影響。人工智慧在藝術中的使用引發了關於其在創意領域角色的討論。雖然人工智慧可能永遠無法完全取代人類創造力,但生成式人工智慧可協助創作者。例如:Z世代不知道好萊塢標誌旁通常有的通訊塔。影片中的女子談到她目前的音樂興趣時,是我們所謂的「基本」。她未對評論者提出關於冬天的論點,僅是說加州是夏天或冬天。這在該地區常見陽光普照的情況。

為何有人說並非所有事物都應便利?

關於便利性的討論常圍繞於便利與保持技能、知識及批判性思考之間的潛在權衡。有觀點認為不應所有事物都自動化,以維持某些領域的人類技能發展。

相關文章

亞歷克斯·霍爾莫齊揭示冷郵件成功的秘密用於潛在客戶生成

如果你渴望提升你的客戶獲取策略,掌握冷郵件技巧可能是你的轉折點。然而,許多企業發現從冷郵件活動中獲取重大效益具有挑戰性。在本指南中,我們將深入探討由專家如Alex Hormozi啟發的實用建議,幫助你提升冷郵件遊戲,並確保穩定獲取新客戶。發掘撰寫引人入勝的郵件、個性化你的外展以及將潛在客戶轉化為忠實客戶的藝術。這裡是你2025年冷郵件成功的路線圖。關鍵點耐心

亞歷克斯·霍爾莫齊揭示冷郵件成功的秘密用於潛在客戶生成

如果你渴望提升你的客戶獲取策略,掌握冷郵件技巧可能是你的轉折點。然而,許多企業發現從冷郵件活動中獲取重大效益具有挑戰性。在本指南中,我們將深入探討由專家如Alex Hormozi啟發的實用建議,幫助你提升冷郵件遊戲,並確保穩定獲取新客戶。發掘撰寫引人入勝的郵件、個性化你的外展以及將潛在客戶轉化為忠實客戶的藝術。這裡是你2025年冷郵件成功的路線圖。關鍵點耐心

使用Gen AI工具解鎖講故事魔術的指南

在當今快節奏的數字世界中,講故事的藝術從未如此重要。無論您是管理項目,營銷產品還是簡單地表達自己的創造力,講故事都可以真正吸引您的受眾並促進有意義的互動。生成AI的出現是轉換

使用Gen AI工具解鎖講故事魔術的指南

在當今快節奏的數字世界中,講故事的藝術從未如此重要。無論您是管理項目,營銷產品還是簡單地表達自己的創造力,講故事都可以真正吸引您的受眾並促進有意義的互動。生成AI的出現是轉換

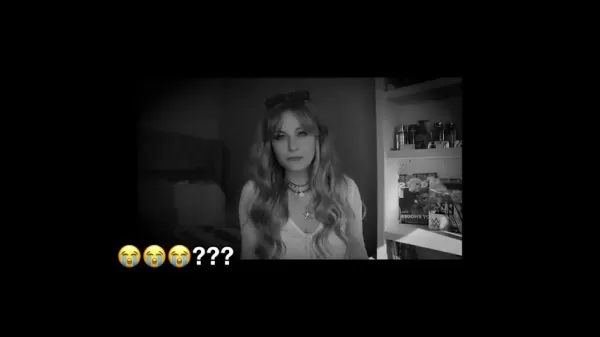

NVIDIA主導AI基準測試,表現優於兩個競爭對手AI芯片

NVIDIA的通用GPU芯片再次統治了評估人工智能中芯片性能最廣泛的基準之一,這一次著重於生成的AI應用程序,例如大語言模型(LLMS)。競爭是相對較為單面的。系統

評論 (7)

0/200

NVIDIA主導AI基準測試,表現優於兩個競爭對手AI芯片

NVIDIA的通用GPU芯片再次統治了評估人工智能中芯片性能最廣泛的基準之一,這一次著重於生成的AI應用程序,例如大語言模型(LLMS)。競爭是相對較為單面的。系統

評論 (7)

0/200

![SamuelJackson]() SamuelJackson

SamuelJackson

2025-08-23 03:01:25

2025-08-23 03:01:25

AI fakery is wild! Gen Z's got it tough—swimming in deepfakes and half-truths. Gotta sharpen those critical thinking skills or we're all doomed to believe everything. 🧠

0

0

![RichardGonzález]() RichardGonzález

RichardGonzález

2025-07-22 15:35:51

2025-07-22 15:35:51

This article really hits home! Gen Z's drowning in AI fakes, and it's wild how hard it is to spot them. Makes me wonder if we're losing our grip on what's real. 🧠 Need to up our critical thinking game ASAP!

0

0

![JamesLopez]() JamesLopez

JamesLopez

2025-05-28 09:59:49

2025-05-28 09:59:49

Wow, this article hits hard! 😮 Gen Z’s stuck navigating a sea of AI fakes—kinda scary how real they look. Gotta sharpen those critical thinking skills!

0

0

![JuanAdams]() JuanAdams

JuanAdams

2025-05-27 20:19:43

2025-05-27 20:19:43

Intéressant ! L’IA qui imite la réalité, c’est flippant. Les jeunes doivent vraiment muscler leur esprit critique pour ne pas se faire avoir. 😕

0

0

在當今快節奏的數位世界中,Z世代在網際網路觸手可及的環境中長大,面臨獨特的挑戰。人工智慧生成內容的興起,因其難以與現實區分,導致錯誤資訊增加及批判性思考能力下降。本文探討Z世代的現況、人工智慧生成假內容的風險,以及增強媒體素養與事實查核的迫切需求。它挑戰了這一代數位原生世代天生精通科技的觀念,並檢視更廣泛的社會影響。

重點

- Z世代因人工智慧內容創作的便利性,越來越容易受到錯誤資訊影響。

- 事實查核與批判性思考在數位時代中至關重要。

- 人工智慧生成內容使事實與虛構難以分辨。

- 社群媒體演算法可能傳播錯誤資訊並形成回音室效應。

- 缺乏數位素養可能帶來現實世界的後果,影響決策與社會理解。

人工智慧假內容的興起與Z世代

生成式人工智慧的新熱潮

人工智慧工具的普及與精進,使得創建逼真但虛假的內容變得前所未有地簡單。從被操控的圖像到捏造的新聞故事,人工智慧讓錯誤資訊更為普遍。這對主要消費線上內容的Z世代尤其成問題。並非他們智力較低,而是資訊量與速度的龐大,結合先進的人工智慧,使得傳統分辨真相的方法效果降低。

人工智慧驅動的錯誤資訊形式包括:

- 深度偽造影片:逼真但虛假的人物言行影片。

- 人工智慧生成文章:由人工智慧撰寫的新聞故事,與人類撰寫內容難以區分,傳播錯誤資訊。

- 被操控的圖像:使用人工智慧改變圖像,創造誤導或完全捏造的場景。

- 社群媒體機器人:自動化帳戶傳播錯誤資訊並放大偏見觀點。

在人工智慧生成資訊無處不在的時代,更加警覺並審視線上資訊至關重要。

數位精通的假象

普遍認為Z世代因成長於網路時代,自然具備批判性導航能力。雖然他們擅長使用社群媒體與科技,但這並不一定轉化為批判性思考或分辨事實與虛構的能力。

許多人未察覺傳播錯誤資訊的技巧與被操控內容的細微跡象。僅依賴社群媒體演算法整理新聞只會加劇問題,創造回音室,使他們僅接觸到確認既有偏見的資訊。Z世代每日面對的大量資訊促使他們採取理解世界的捷徑,常以犧牲準確性為代價。

以下是事實查核步驟:

- 交叉比對多個來源的資訊。

- 尋找偏見或操控的證據。

- 檢查作者的可信度與專業性。

- 參考事實查核網站與組織。

透過這些簡單的事實查核技巧,可避免落入錯誤資訊的陷阱。

案例研究:好萊塢標誌「燃燒」騙局

Instagram上一個Billie Eilish粉絲頁發布了一段好萊塢標誌在加州大火中「燃燒」的影片。近六十萬人點讚這段人工智慧生成的影片,相信標誌真的在燃燒。洛杉磯居民不得不在TikTok上發布未受損標誌的圖片來駁斥騙局。同樣,在加州嚴重野火期間,一張人工智慧生成的聖塔莫尼卡碼頭著火圖片廣泛流傳,引發不必要的恐慌。

這些例子凸顯人工智慧創造逼真假圖像與影片的能力,以及它們在社群媒體上迅速傳播、影響公眾認知與行為的現象。個人有責任在遭遇錯誤資訊時進行應盡的查證。

促成因素包括:

- 缺乏事實查核:許多Z世代未經驗證便接受社群媒體上的資訊。

- 視覺影響:人工智慧生成的圖像與影片極具說服力,難以辨別真偽。

- 情感操縱:錯誤資訊常利用情感,使其更容易在未經批判分析下被分享。

遭遇錯誤資訊時未盡查證責任可能造成傷害。

社群媒體無知的代價

信任侵蝕與政治極化

錯誤資訊的傳播削弱了對合法資訊來源的信任,並加劇政治極化。當人們無法區分事實與虛構時,更容易受到極端觀點與陰謀論影響。這對民主進程與社會凝聚力有嚴重後果。例如,選舉期間假新聞的興起已被證明影響選民行為並削弱對選舉系統的信心。在真相相對化的世界中,尋找共識與建立共識幾乎不可能。

問題不僅在於缺乏真相知識,還包括以下後果:

- 陰謀團體

- 政治分裂

- 種族對立

- 破壞性行為

對抗這些問題並防止具破壞性議程的人影響易受影響的群體至關重要。

批判性思考與分析能力下降

持續接觸唾手可得的資訊降低了對批判性思考與分析技能的需求。Z世代習慣接收簡短易消化的資訊形式,這不利於深入分析或評估。這對他們解決問題、做出明智決策及參與建設性對話的能力有長期影響。無法評估資訊有效性使他們易受操縱,且無法為複雜討論做出有意義貢獻。在日益需求細膩理解的世界中,批判性思考的下降使他們處於劣勢。

Billie Eilish貼文的評論如「等一下」顯示人們不願自行思考,侵蝕了了解歷史地標地位與重要性的需求。

以下是一些需要考慮的重點:

- 資訊唾手可得是否意味著我不應努力應用自己?

- 我在行動前是否思考?

- 提供的資訊是否有可靠來源且品質良好?

- 我是否應在行動前進行事實查核?

「相信我」新聞時代已結束

另一則TikTok由Sophie發布的燃燒碼頭影片讓人心碎,因為許多內容創作者在那裡創造了回憶。我們可以通過更願意努力做好工作來避免這些問題。我們在這世界中有責任引導年輕人如何做到這一點,這也是家中領導者重要的地方。僅憑他人之言的時代已結束。每個人都需問為何,或該項目如何進入世界。這需要更多努力,但最終為保持誠信是值得的。

賦能Z世代:媒體素養的行動號召

批判性思考的教育倡議

強大的媒體素養教育對於裝備Z世代有效導航數位環境至關重要。這包括教導他們如何評估來源、辨識偏見及識別被操控的內容。學校與教育機構必須將這些技能納入課程,使其成為數位素養的核心。此外,社區計畫與線上資源可為各年齡層提供額外支持與指導。批判性思考不僅是一種技能,更是一種鼓勵質疑一切的心態。

教育倡議應涵蓋:

- 來源評估技巧

- 理解偏見與觀點

- 識別被操控的圖像與影片

- 分辨準確標題與虛假或點擊誘餌

推廣事實查核與驗證

事實查核應成為所有社群媒體用戶的常規做法,特別是Z世代。鼓勵他們交叉比對多個來源的資訊,並在分享內容前查閱事實查核網站,有助於遏制錯誤資訊的傳播。平台也可提供工具與資源,讓用戶輕鬆驗證聲明的準確性。驗證文化必須從小培養,賦予個人對其消費與傳播資訊的責任。一代明辨是非的用戶是對抗錯誤資訊潛在影響的強大保障。

她指出影片中的一則評論以證明觀點。僅因太陽出來,並不意味是冬天。你應能辨識時間與地點,若適用。

對抗數位分心

社群媒體平台的設計常優先考慮參與度而非準確性,導致通知、警報與聳動內容的持續轟炸。Z世代必須學會管理這些分心,優先專注於批判性分析。這涉及制定限制螢幕時間、培養正念及參與更深入學習的策略。通過擺脫數位分心的循環,他們可培養批判性參與資訊所需的心理空間,避免被短暫趨勢與聳動聲明沖昏頭。那則評論還說:「如果你搞不清楚1+1是什麼,你可能難以知道字母C後面是什麼。」

Z世代與生成式人工智慧:優勢與劣勢

優勢

- 技術精通:Z世代對科技的熟悉使他們能快速學習新的人工智慧工具。

- 創造力:人工智慧可通過提供新方式生成內容與想法來增強創造力。

- 效率:人工智慧工具可自動化重複任務並提高生產力。

- 資訊獲取:人工智慧可民主化知識與資源的獲取。

劣勢

- 易受錯誤資訊影響:人工智慧內容生成的便利性使事實與虛構難以分辨。

- 批判性思考下降:依賴人工智慧可能減少對分析技能的需求。

- 信任侵蝕:錯誤資訊可能削弱對合法來源的信任並促進政治極化。

- 演算法偏見:人工智慧演算法可能延續偏見並放大社會不平等。

常見問題

Z世代是什麼?他們的定義特徵是什麼?

Z世代,又稱Zoomers,指1997年至2012年間出生的一代。他們的特徵是數位原生、社會意識強烈且高度連繫。他們重視真實性、多樣性與包容性,常對傳統機構持懷疑態度。

我可以用哪些主要來源來驗證資訊?

雖然維基百科可作為起點,但來自官方、無偏見的政府或大學來源極為有效。對資訊進行應盡查證並提出正確問題,可避免因錯誤資訊做出錯誤決策。

如何將媒體素養教育融入現有教育系統?

媒體素養可融入語言藝術到社會研究等不同科目。教師可使用錯誤資訊的真實案例來說明批判性思考的重要性。他們還可指派要求學生評估來源、分析偏見及創建自身媒體內容的項目。

相關問題

生成式人工智慧如何產生影響?

生成式人工智慧已在藝術、寫作、音樂與產品設計等眾多領域產生影響。人工智慧在藝術中的使用引發了關於其在創意領域角色的討論。雖然人工智慧可能永遠無法完全取代人類創造力,但生成式人工智慧可協助創作者。例如:Z世代不知道好萊塢標誌旁通常有的通訊塔。影片中的女子談到她目前的音樂興趣時,是我們所謂的「基本」。她未對評論者提出關於冬天的論點,僅是說加州是夏天或冬天。這在該地區常見陽光普照的情況。

為何有人說並非所有事物都應便利?

關於便利性的討論常圍繞於便利與保持技能、知識及批判性思考之間的潛在權衡。有觀點認為不應所有事物都自動化,以維持某些領域的人類技能發展。

亞歷克斯·霍爾莫齊揭示冷郵件成功的秘密用於潛在客戶生成

如果你渴望提升你的客戶獲取策略,掌握冷郵件技巧可能是你的轉折點。然而,許多企業發現從冷郵件活動中獲取重大效益具有挑戰性。在本指南中,我們將深入探討由專家如Alex Hormozi啟發的實用建議,幫助你提升冷郵件遊戲,並確保穩定獲取新客戶。發掘撰寫引人入勝的郵件、個性化你的外展以及將潛在客戶轉化為忠實客戶的藝術。這裡是你2025年冷郵件成功的路線圖。關鍵點耐心

亞歷克斯·霍爾莫齊揭示冷郵件成功的秘密用於潛在客戶生成

如果你渴望提升你的客戶獲取策略,掌握冷郵件技巧可能是你的轉折點。然而,許多企業發現從冷郵件活動中獲取重大效益具有挑戰性。在本指南中,我們將深入探討由專家如Alex Hormozi啟發的實用建議,幫助你提升冷郵件遊戲,並確保穩定獲取新客戶。發掘撰寫引人入勝的郵件、個性化你的外展以及將潛在客戶轉化為忠實客戶的藝術。這裡是你2025年冷郵件成功的路線圖。關鍵點耐心

NVIDIA主導AI基準測試,表現優於兩個競爭對手AI芯片

NVIDIA的通用GPU芯片再次統治了評估人工智能中芯片性能最廣泛的基準之一,這一次著重於生成的AI應用程序,例如大語言模型(LLMS)。競爭是相對較為單面的。系統

NVIDIA主導AI基準測試,表現優於兩個競爭對手AI芯片

NVIDIA的通用GPU芯片再次統治了評估人工智能中芯片性能最廣泛的基準之一,這一次著重於生成的AI應用程序,例如大語言模型(LLMS)。競爭是相對較為單面的。系統

2025-08-23 03:01:25

2025-08-23 03:01:25

AI fakery is wild! Gen Z's got it tough—swimming in deepfakes and half-truths. Gotta sharpen those critical thinking skills or we're all doomed to believe everything. 🧠

0

0

2025-07-22 15:35:51

2025-07-22 15:35:51

This article really hits home! Gen Z's drowning in AI fakes, and it's wild how hard it is to spot them. Makes me wonder if we're losing our grip on what's real. 🧠 Need to up our critical thinking game ASAP!

0

0

2025-05-28 09:59:49

2025-05-28 09:59:49

Wow, this article hits hard! 😮 Gen Z’s stuck navigating a sea of AI fakes—kinda scary how real they look. Gotta sharpen those critical thinking skills!

0

0

2025-05-27 20:19:43

2025-05-27 20:19:43

Intéressant ! L’IA qui imite la réalité, c’est flippant. Les jeunes doivent vraiment muscler leur esprit critique pour ne pas se faire avoir. 😕

0

0