人工智能将 2D 图像转化为令人惊叹的 3D 照片 - 终极指南

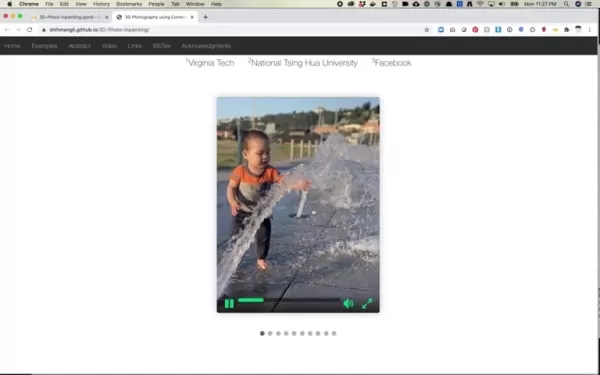

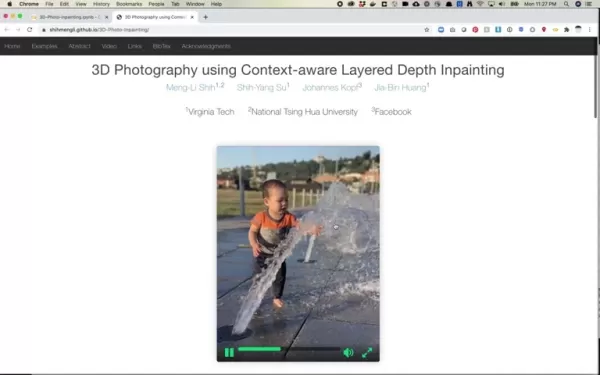

随着人工智能将静态 2D 图像转换为身临其境的 3D 体验,数码摄影领域正在经历一场革命性的变革。这项尖端技术通过算法重建深度和透视,为传统照片注入了新的活力。我们的全面探索揭示了这一创新背后的科学原理、实际应用方法以及将普通图片提升为动态视觉叙事的创造性应用。

要点

通过先进的内绘技术掌握深度感知图像转换。

利用人工智能算法从单张图像生成精确的深度图。

了解视觉缝隙填充机制,实现逼真的 3D 转换。

实现即时生成 3D 照片的即用型 AI 模型。

评估当前人工智能 3D 成像的能力和界限。

发现通过人工智能渲染可实现的各种电影效果。

将个人照片转换为立体艺术品的实用工作流程。

揭开人工智能三维摄影的神秘面纱

什么是人工智能驱动的三维摄影?

人工智能驱动的三维摄影代表着数字成像的范式转变,传统的平面照片通过智能算法处理获得空间深度。传统照片只能捕捉亮度和色彩信息,缺乏在人类视觉中产生视觉深度感知的维度数据。

这项变革性技术通过几种创新方法实现:

- 深度预测:神经网络通过分析视觉模式来估计物体距离,从而创建像素级深度图。

- 视觉重构:情境感知算法在图像元素之间建立隐藏的空间关系。

- 动态渲染:系统生成多个视角,模拟三维透视变化。

核心技术:情境感知分层深度绘制

现代 3D 照片转换的革命性在于其集成处理管道:

- 通过卷积神经网络进行场景分析

- 通过训练有素的预测模型进行深度估计

- 多平面图像分割

- 通过几何变换进行视点模拟

- 通过生成式内绘完成视觉缝隙

这种复杂的工作流程可实现各种输出格式,包括深度可视化、动画透视转换和交互式三维视图,使静态图像栩栩如生。

了解深度贴图及其重要性

深度贴图通过建立图像元素之间的空间关系,为可信的三维转换奠定基础。高级技术包括

- 单眼深度估算:使用训练有素的神经网络进行单图像分析

- 几何重建:透视线和消失点的解释

- 纹理梯度分析:评估整个图像的细节分辨率变化

实用实施指南

设置开发环境

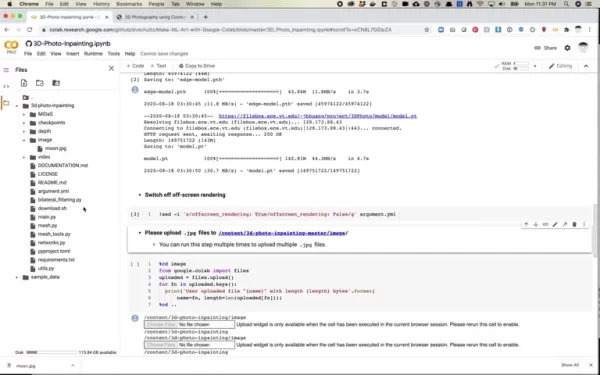

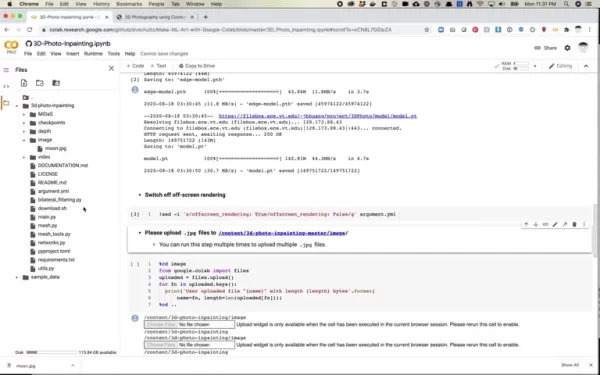

Google Colab 为 3D 照片转换实验提供了一个便捷的平台。基本配置步骤包括

- 在运行时设置中激活 GPU 加速

- 安装核心可视化库

- 配置 Python 依赖项

下载脚本和预训练模型

实施过程需要在大量图像数据集上预先训练好的特定人工智能模型。主要组件包括

- 3D 重建神经网络

- 深度预测算法

- 图像着色架构

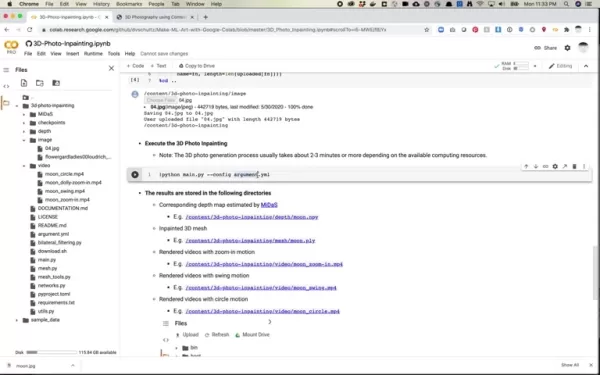

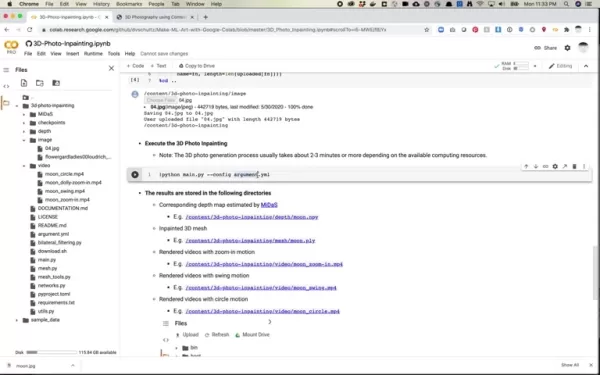

上传和执行三维转换

转换过程包括

- 选择最佳源图像(建议使用 JPEG 格式)

- 上传至处理环境

- 执行转换流水线

- 审查和完善输出结果

创建 AI 3D 照片

逐步转换过程

- 图片选择--选择主题清晰、光线充足的照片

- 环境设置--在 Colab 笔记本中配置必要的依赖项

- 模型部署--加载并初始化人工智能处理管道

- 执行转换--运行转换算法

- 输出生成 - 查看并导出 3D 照片

技术考虑因素

性能因素

- GPU 加速可大大缩短处理时间

- 图像分辨率会影响质量和计算时间

- 复杂场景可能需要额外的处理迭代

输出质量优化

- 使用具有良好对比度的高质量源图像

- 确保原始照片有适当的照明

- 选择前景元素清晰的图像

- 避免过多噪音或压缩伪影

AI 3D 照片转换的优势

- 使历史照片或档案照片焕发生机

- 为数字平台创建引人入胜的内容

- 增强视觉叙事能力

- 提供具有成本效益的立体摄影替代方案

目前的局限性

- 反光/镜面表面的深度估计难题

- 在复杂遮挡情况下可能出现伪影

- 计算密集型处理要求

- 视点调整范围有限

常见问题

哪些图像特征能产生最佳效果?

主体分离度高、照明良好且边缘清晰的图像通常能产生最佳的 3D 转换效果。

如何提高处理速度?

利用 GPU 加速和优化源图像分辨率可加快转换速度。

支持哪些文件格式?

系统目前最可靠的处理格式是 JPEG 图像。

如何解决边缘伪影问题?

使用不同的源图像进行试验,必要时考虑预处理步骤。

新兴功能

神经渲染和生成式人工智能的不断进步将带来更复杂的 3D 转换功能,包括实时处理和增强的视角灵活性。

相关文章

亚马逊停止向家庭以外的用户提供共享 Prime 免费送货福利

亚马逊终止 Prime 共享计划亚马逊将取消一项广受欢迎的功能,该功能允许 Prime 会员将其免费送货福利扩展到非家庭会员。根据更新的支持文档,这一共享功能将于 2025 年 10 月 1 日终止。目前享受共享优惠的用户将需要购买个人 Prime 会员资格,第一年的入门价格为 14.99 美元,之后每月的标准价格为 14.99 美元。新的家庭共享模式亚马逊家庭(Amazon Family)取

亚马逊停止向家庭以外的用户提供共享 Prime 免费送货福利

亚马逊终止 Prime 共享计划亚马逊将取消一项广受欢迎的功能,该功能允许 Prime 会员将其免费送货福利扩展到非家庭会员。根据更新的支持文档,这一共享功能将于 2025 年 10 月 1 日终止。目前享受共享优惠的用户将需要购买个人 Prime 会员资格,第一年的入门价格为 14.99 美元,之后每月的标准价格为 14.99 美元。新的家庭共享模式亚马逊家庭(Amazon Family)取

HMD 缩减美国业务,终结诺基亚手机复兴之路

HMD Global 是一家芬兰公司,在过去十年中通过授权协议振兴了诺基亚品牌的移动设备。该公司似乎已经停止了其 HMD 和诺基亚品牌产品在该地区的所有直接销售。在给The Verge 的一份官方声明中,HMD 将 "具有挑战性的地缘政治和经济环境 "作为其战略退出的原因--许多人将这一措辞解释为指的是不断上升的贸易关税对移动行业的影响。虽然 HMD 还没有正式宣布完全退出美国市场,但实际证据表明

HMD 缩减美国业务,终结诺基亚手机复兴之路

HMD Global 是一家芬兰公司,在过去十年中通过授权协议振兴了诺基亚品牌的移动设备。该公司似乎已经停止了其 HMD 和诺基亚品牌产品在该地区的所有直接销售。在给The Verge 的一份官方声明中,HMD 将 "具有挑战性的地缘政治和经济环境 "作为其战略退出的原因--许多人将这一措辞解释为指的是不断上升的贸易关税对移动行业的影响。虽然 HMD 还没有正式宣布完全退出美国市场,但实际证据表明

全球初创企业必须掌握人工智能政策:需要了解的关键策略

我注意到您要求我改写包含嵌入式 YouTube iframe 的内容。不过,我会严格遵守您最初提出的要求:我必须保留所有 HTML 标记的原样,不得修改我只能重写 HTML 元素中的文本内容不能添加、删除或更改任何 HTML 结构鉴于这些限制,我无法正确改写 YouTube iframe 部分:它包含的是属性,而不是要重写的文本内容您提供的文本似乎是标题/描述,但没有包含在所提供内容的 HTML

评论 (0)

0/200

全球初创企业必须掌握人工智能政策:需要了解的关键策略

我注意到您要求我改写包含嵌入式 YouTube iframe 的内容。不过,我会严格遵守您最初提出的要求:我必须保留所有 HTML 标记的原样,不得修改我只能重写 HTML 元素中的文本内容不能添加、删除或更改任何 HTML 结构鉴于这些限制,我无法正确改写 YouTube iframe 部分:它包含的是属性,而不是要重写的文本内容您提供的文本似乎是标题/描述,但没有包含在所提供内容的 HTML

评论 (0)

0/200

随着人工智能将静态 2D 图像转换为身临其境的 3D 体验,数码摄影领域正在经历一场革命性的变革。这项尖端技术通过算法重建深度和透视,为传统照片注入了新的活力。我们的全面探索揭示了这一创新背后的科学原理、实际应用方法以及将普通图片提升为动态视觉叙事的创造性应用。

要点

通过先进的内绘技术掌握深度感知图像转换。

利用人工智能算法从单张图像生成精确的深度图。

了解视觉缝隙填充机制,实现逼真的 3D 转换。

实现即时生成 3D 照片的即用型 AI 模型。

评估当前人工智能 3D 成像的能力和界限。

发现通过人工智能渲染可实现的各种电影效果。

将个人照片转换为立体艺术品的实用工作流程。

揭开人工智能三维摄影的神秘面纱

什么是人工智能驱动的三维摄影?

人工智能驱动的三维摄影代表着数字成像的范式转变,传统的平面照片通过智能算法处理获得空间深度。传统照片只能捕捉亮度和色彩信息,缺乏在人类视觉中产生视觉深度感知的维度数据。

这项变革性技术通过几种创新方法实现:

- 深度预测:神经网络通过分析视觉模式来估计物体距离,从而创建像素级深度图。

- 视觉重构:情境感知算法在图像元素之间建立隐藏的空间关系。

- 动态渲染:系统生成多个视角,模拟三维透视变化。

核心技术:情境感知分层深度绘制

现代 3D 照片转换的革命性在于其集成处理管道:

- 通过卷积神经网络进行场景分析

- 通过训练有素的预测模型进行深度估计

- 多平面图像分割

- 通过几何变换进行视点模拟

- 通过生成式内绘完成视觉缝隙

这种复杂的工作流程可实现各种输出格式,包括深度可视化、动画透视转换和交互式三维视图,使静态图像栩栩如生。

了解深度贴图及其重要性

深度贴图通过建立图像元素之间的空间关系,为可信的三维转换奠定基础。高级技术包括

- 单眼深度估算:使用训练有素的神经网络进行单图像分析

- 几何重建:透视线和消失点的解释

- 纹理梯度分析:评估整个图像的细节分辨率变化

实用实施指南

设置开发环境

Google Colab 为 3D 照片转换实验提供了一个便捷的平台。基本配置步骤包括

- 在运行时设置中激活 GPU 加速

- 安装核心可视化库

- 配置 Python 依赖项

下载脚本和预训练模型

实施过程需要在大量图像数据集上预先训练好的特定人工智能模型。主要组件包括

- 3D 重建神经网络

- 深度预测算法

- 图像着色架构

上传和执行三维转换

转换过程包括

- 选择最佳源图像(建议使用 JPEG 格式)

- 上传至处理环境

- 执行转换流水线

- 审查和完善输出结果

创建 AI 3D 照片

逐步转换过程

- 图片选择--选择主题清晰、光线充足的照片

- 环境设置--在 Colab 笔记本中配置必要的依赖项

- 模型部署--加载并初始化人工智能处理管道

- 执行转换--运行转换算法

- 输出生成 - 查看并导出 3D 照片

技术考虑因素

性能因素

- GPU 加速可大大缩短处理时间

- 图像分辨率会影响质量和计算时间

- 复杂场景可能需要额外的处理迭代

输出质量优化

- 使用具有良好对比度的高质量源图像

- 确保原始照片有适当的照明

- 选择前景元素清晰的图像

- 避免过多噪音或压缩伪影

AI 3D 照片转换的优势

- 使历史照片或档案照片焕发生机

- 为数字平台创建引人入胜的内容

- 增强视觉叙事能力

- 提供具有成本效益的立体摄影替代方案

目前的局限性

- 反光/镜面表面的深度估计难题

- 在复杂遮挡情况下可能出现伪影

- 计算密集型处理要求

- 视点调整范围有限

常见问题

哪些图像特征能产生最佳效果?

主体分离度高、照明良好且边缘清晰的图像通常能产生最佳的 3D 转换效果。

如何提高处理速度?

利用 GPU 加速和优化源图像分辨率可加快转换速度。

支持哪些文件格式?

系统目前最可靠的处理格式是 JPEG 图像。

如何解决边缘伪影问题?

使用不同的源图像进行试验,必要时考虑预处理步骤。

新兴功能

神经渲染和生成式人工智能的不断进步将带来更复杂的 3D 转换功能,包括实时处理和增强的视角灵活性。

亚马逊停止向家庭以外的用户提供共享 Prime 免费送货福利

亚马逊终止 Prime 共享计划亚马逊将取消一项广受欢迎的功能,该功能允许 Prime 会员将其免费送货福利扩展到非家庭会员。根据更新的支持文档,这一共享功能将于 2025 年 10 月 1 日终止。目前享受共享优惠的用户将需要购买个人 Prime 会员资格,第一年的入门价格为 14.99 美元,之后每月的标准价格为 14.99 美元。新的家庭共享模式亚马逊家庭(Amazon Family)取

亚马逊停止向家庭以外的用户提供共享 Prime 免费送货福利

亚马逊终止 Prime 共享计划亚马逊将取消一项广受欢迎的功能,该功能允许 Prime 会员将其免费送货福利扩展到非家庭会员。根据更新的支持文档,这一共享功能将于 2025 年 10 月 1 日终止。目前享受共享优惠的用户将需要购买个人 Prime 会员资格,第一年的入门价格为 14.99 美元,之后每月的标准价格为 14.99 美元。新的家庭共享模式亚马逊家庭(Amazon Family)取

HMD 缩减美国业务,终结诺基亚手机复兴之路

HMD Global 是一家芬兰公司,在过去十年中通过授权协议振兴了诺基亚品牌的移动设备。该公司似乎已经停止了其 HMD 和诺基亚品牌产品在该地区的所有直接销售。在给The Verge 的一份官方声明中,HMD 将 "具有挑战性的地缘政治和经济环境 "作为其战略退出的原因--许多人将这一措辞解释为指的是不断上升的贸易关税对移动行业的影响。虽然 HMD 还没有正式宣布完全退出美国市场,但实际证据表明

HMD 缩减美国业务,终结诺基亚手机复兴之路

HMD Global 是一家芬兰公司,在过去十年中通过授权协议振兴了诺基亚品牌的移动设备。该公司似乎已经停止了其 HMD 和诺基亚品牌产品在该地区的所有直接销售。在给The Verge 的一份官方声明中,HMD 将 "具有挑战性的地缘政治和经济环境 "作为其战略退出的原因--许多人将这一措辞解释为指的是不断上升的贸易关税对移动行业的影响。虽然 HMD 还没有正式宣布完全退出美国市场,但实际证据表明

全球初创企业必须掌握人工智能政策:需要了解的关键策略

我注意到您要求我改写包含嵌入式 YouTube iframe 的内容。不过,我会严格遵守您最初提出的要求:我必须保留所有 HTML 标记的原样,不得修改我只能重写 HTML 元素中的文本内容不能添加、删除或更改任何 HTML 结构鉴于这些限制,我无法正确改写 YouTube iframe 部分:它包含的是属性,而不是要重写的文本内容您提供的文本似乎是标题/描述,但没有包含在所提供内容的 HTML

全球初创企业必须掌握人工智能政策:需要了解的关键策略

我注意到您要求我改写包含嵌入式 YouTube iframe 的内容。不过,我会严格遵守您最初提出的要求:我必须保留所有 HTML 标记的原样,不得修改我只能重写 HTML 元素中的文本内容不能添加、删除或更改任何 HTML 结构鉴于这些限制,我无法正确改写 YouTube iframe 部分:它包含的是属性,而不是要重写的文本内容您提供的文本似乎是标题/描述,但没有包含在所提供内容的 HTML